Terrasses : découverte d’un système d’architecture paysagère

Dans les Andes, j’ai pu découvrir des terrasses impressionnantes dans la région de Cuzco ou du lac Titicaca. La tradition de culture en terrasses est bien antérieure à la civilisation inca, puisqu’on en trouve des traces dans les cultures Mochica, Nazca, Huari…

On imagine souvent que ces terrasses avaient uniquement une fonction agricole, pourtant elles avaient parfois aussi un rôle militaire ou symbolique. Ces terrasses servaient aussi à éviter les glissements de terrain ou les coulées de boue, fréquents dans des zones aussi escarpées. Pour éviter que les murs ne soient trop exposés aux secousses sismiques, leur hauteur était en général limitée à 3 ou 4 mètres.

Agriculture :

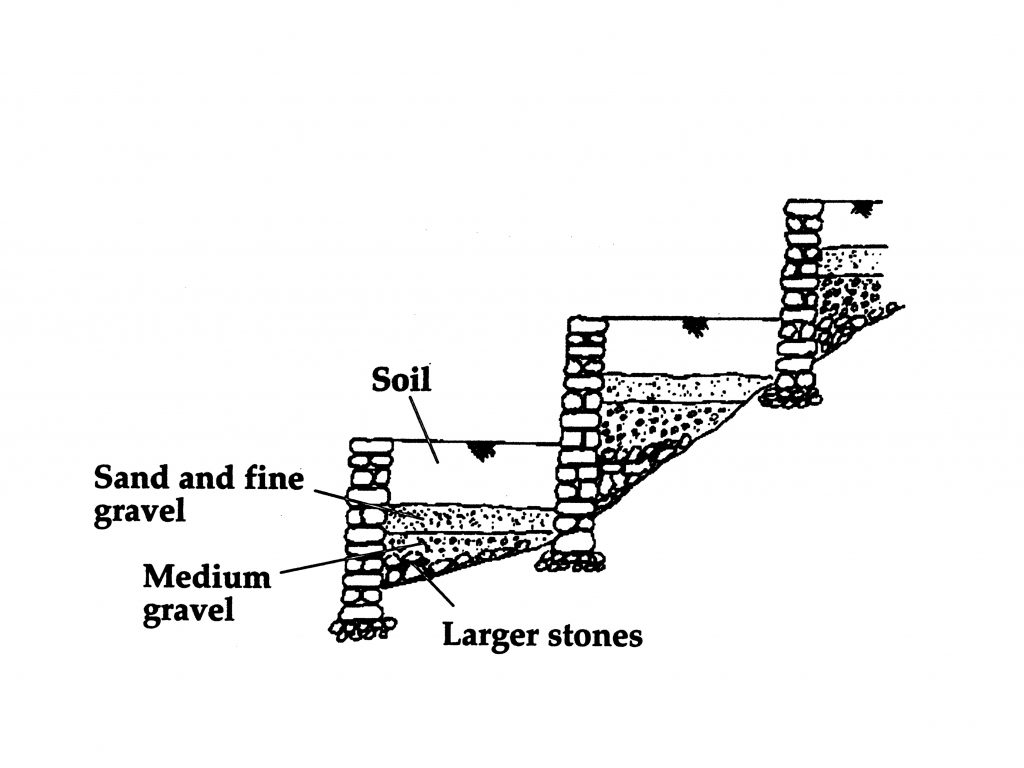

La première utilité des terrasses était de rendre le terrain utilisable pour l’agriculture. Les terrasses étaient assez larges pour pouvoir labourer le sol et y cultiver des légumes ou des féculents (le maïs, le quinoa ou la pomme de terre étaient assez répandus dans les Andes).

Parmi les différents sites incas de la Vallée Sacrée, celui de Moray semble être un centre agricole expérimental : grâce à leurs formes courbes, les terrasses sont exposées à différents « climats ». Les anneaux de maçonnerie absorbent l’énergie lumineuse et la restitue avec un déphasage thermique, ce qui explique que la température soit légèrement plus élevée dans la cuvette. Grâce à ce système, les Incas pouvaient cultiver les légumes plus longtemps pendant la saison sèche – ce système de « culture à contre-saison » aurait aussi été découvert plus tard par La Quintinie, l’un des jardiniers de Louis XIV *1.

*1, Le Routard : Pérou-Bolovie, 2019, éditions Hachette

Afin de cultiver les terrasses, les civilisations andéennes ont développé des systèmes d’irrigation complexes : l’eau provenait souvent de sources ou de ruisseaux situés plusieurs kilomètres en amont et était ensuite canalisée dans d’étroites rigoles. On retrouve encore aujourd’hui de nombreux canaux, écluses ou fontaines dans les sites archéologiques ou dans les anciennes villes incas.

Contrôle militaire

La multiplication des terrasses était aussi un moyen de rendre un site quasi-imprenable pour les ennemis. La forteresse de Ollataytambo devait permettre de contrôler l’accès à la Vallée Sacrée et au Machu Picchu (le chantier avait été abandonné à l’arrivée des conquistadors).

Dimension symbolique

Les Incas, tout comme les civilisations andéennes antérieures, se représentaient l’univers divisé en trois niveaux :

-le niveau supérieur, celui du ciel, des oiseaux et des astres, représenté par la figure du condor

-le niveau de l’homme, représenté par le lama

-le niveau inférieur, celui du monde souterrain et démoniaque, symbolisé par la figure du serpent.

Si le site inca de Sacsayhuamàn* comporte trois niveaux de terrasses (qui plus est en forme d’éclairs), c’est sûrement pour leur portée spirituelle.

*Si certains noms paraissent si difficile à prononcer c’est qu’il s’agit de noms quechuas

Postérité : traces et réminiscences de la culture inca

Beaucoup des terrasses agricoles sont encore cultivées par les Péruviens. Si de nombreuses autres terrasses ne sont plus utilisées par les habitants de la région , elles contribuent à prévenir les glissements de terrain et servent parfois de socles à des bâtiments plus récents.

by baptiste quételart – architect / architectural reporter