Barroco : introduction à l’architecture coloniale d’Amérique Latine

Cet article propose de définir le style baroque et ses courants architecturaux constituant l’architecture coloniale en Amérique latine. C’est à la fois une introduction et une synthèse des différents articles de ce site, qui traitent de ces thématiques de manière plus contextualisée et plus détaillée.

I – Introduction et définition :

« Le terme baroque vient du mot portugais « barrocô » qui sert à décrire des perles irrégulières aux formes fantaisistes »

Le mot « baroque » sert à la fois à définir un art et une période, qui s’étend de la fin du XVIe au XVIIIe siècle. On retrouve ses déclinaisons dans les domaines de la peinture, de la musique, du théâtre, de la danse ou de l’architecture. Parmi ses principaux contributeurs, on pourrait citer les artistes Pierre Paul Rubens, Johann Sebastian Bach, Molière ou Le Bernin.

Cependant c’est sûrement dans le domaine l’architecture que le baroque est le plus emblématique car, de tous les arts concernés, c’est celui dont le peuple est le plus témoin et que les rois et le clergé exploiteront abondamment. Il trouvera un écho profond en Europe dans le contexte de la Contre-Réforme menée par l’Eglise catholique. Dans le reste du monde, et en particulier en Amérique Latine, le baroque doit montrer aux indigènes la grandeur de la culture coloniale et sera un des supports de l’évangélisation.

Pour convaincre les fidèles ou les sujets, le baroque doit impressionner. Il s’attache donc à transcender l’environnement quotidien. Entrer dans un édifice baroque, c’est comme pénétrer dans un autre monde : la décoration est surabondante, le mouvement est omniprésent, l’espace se tord et se déforme, l’œil hésite, l’esprit titube.

Au fur et à mesure de leurs créations, les architectes ont établi une « recette » pour arriver à ces effets, si bien qu’on peut distinguer différents éléments qui caractérisent l’art baroque :

- le mouvement : depuis la Renaissance, les architectes se sont réapproprié les éléments de l’Antiquité ; au cours de la période baroque, ils cherchent à dépasser ces normes et à déstabiliser le visiteur. Les architectes élaborent progressivement un nouveau vocabulaire à base de décalages, d’interruptions, de courbes, de torsades, de volutes ou d’éléments inclinés.

- la théatralité : les sculptures paraissent figées en plein mouvement et semblent sortir de leur niche pour animer l’ensemble de l’espace. Parfois elles sont même disposées de manière à interagir visuellement les unes avec les autres dans une véritable mise en scène. En terme spatial, l’architecture baroque joue aussi avec les différents plans et cherche à créer des effets de profondeur ou d’enfilade.

- le contraste : que ce soit dans l’utilisation de la couleur ou de l’ornementation, la lumière joue un rôle primordial. Les architectes n’essaient plus d’inonder l’espace d’une lumière uniforme mais cherchent à limiter le nombre de sources lumineuses pour créer des effets tels que la sensation de profondeur, le contre-jour puissant ou le clair – obscur.

II – Les spécificités du baroque en Amérique Latine :

1. Un art essentiellement religieux

En Amérique latine, les bâtiments coloniaux les plus impressionnants sont souvent les églises ou les couvents. L’importance du clergé est primordiale dans le nouveau monde et l’une de ses missions et d’évangéliser et donc d’impressionner et d’attirer le peuple indigène.

De plus, dans certaines régions d’Amérique, l’or coule à flot – ou presque : au Brésil, au Pérou, en Bolivie ou au Mexique, le faste des églises surpasse souvent celui des églises européennes.

2. Une architecture coloniale influencée par l’art arabe :

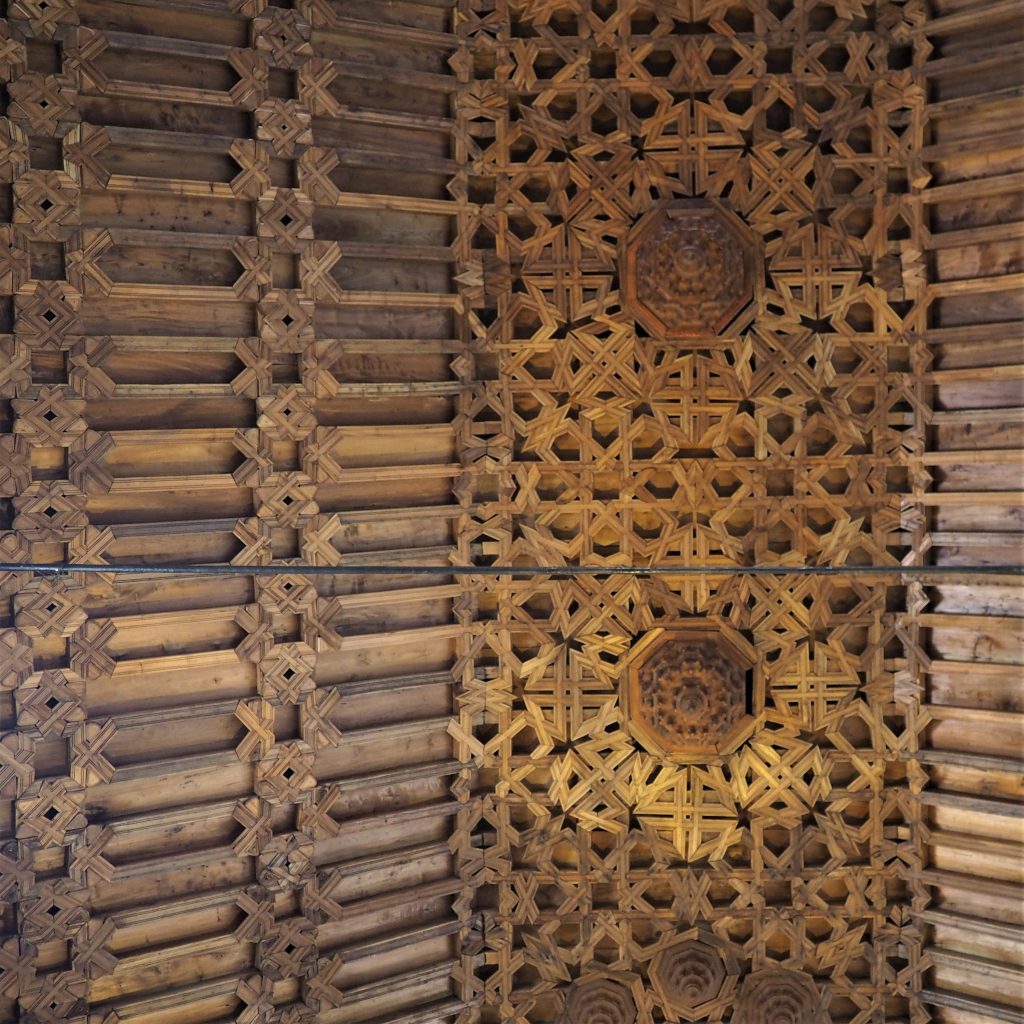

Entre 711 et 1492, la péninsule ibérique est en partie occupée par les Arabes. Ceux-ci auront une forte influence sur les architectes espagnols et portugais qui reproduiront certains éléments arabes dans le nouveau monde. Cette architecture est décrite comme mudéjar (qui signifie « musulmane » en espagnol).

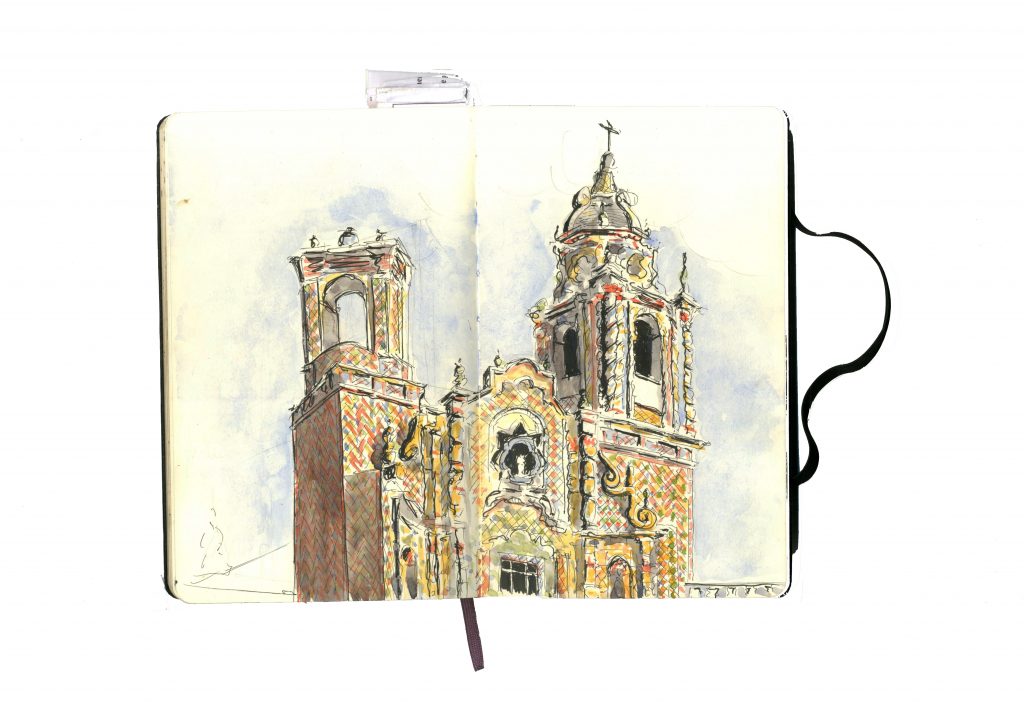

Cette histoire explique qu’on retrouve des motifs d’arabesques dans les sculptures, les peintures ou les charpentes dans de nombreuses régions d’Amérique Latine . On retrouve aussi des azulejos, des carreaux de faïence décorés de motifs géométriques ou de représentations figuratives. Cette technique fut introduite par les Maures dans la péninsule ibérique et les azulejos furent parfois utilisés pour décorer les façades ou l’intérieur des bâtiments au Brésil ou au Mexique.

3. La résurgence des cultures indigènes

Après la conquête européenne, les indigènes furent utilisés comme principale main d’œuvre pour construire les bâtiments coloniaux. Ils glissèrent alors de nombreuses références dans les bâtiments qu’ils érigèrent- souvent celles-ci furent tolérées, voir encouragées, pour intégrer les indigènes à la nouvelle religion. Il est ainsi assez commun de retrouver des angelots aux traits indigènes ou des grappes de fruits locaux.

Dans certaines régions, on retrouve aussi des symboles païens sur les façades des bâtiments coloniaux. C’est notamment le cas en Bolivie ou au Pérou, où les figures de la lune et du soleil ont gardé une place importante *1.

Comme la main d’œuvre indigène est souvent peu formée, les motifs sont simplifiés, parfois même naïfs. De même, par manque de savoir-faire ou de matériaux, les premiers édifices coloniaux sont souvent très simples*2.

*1 – voir articles « Plata » et « Cusco »

*2 – voir article « Missiones »

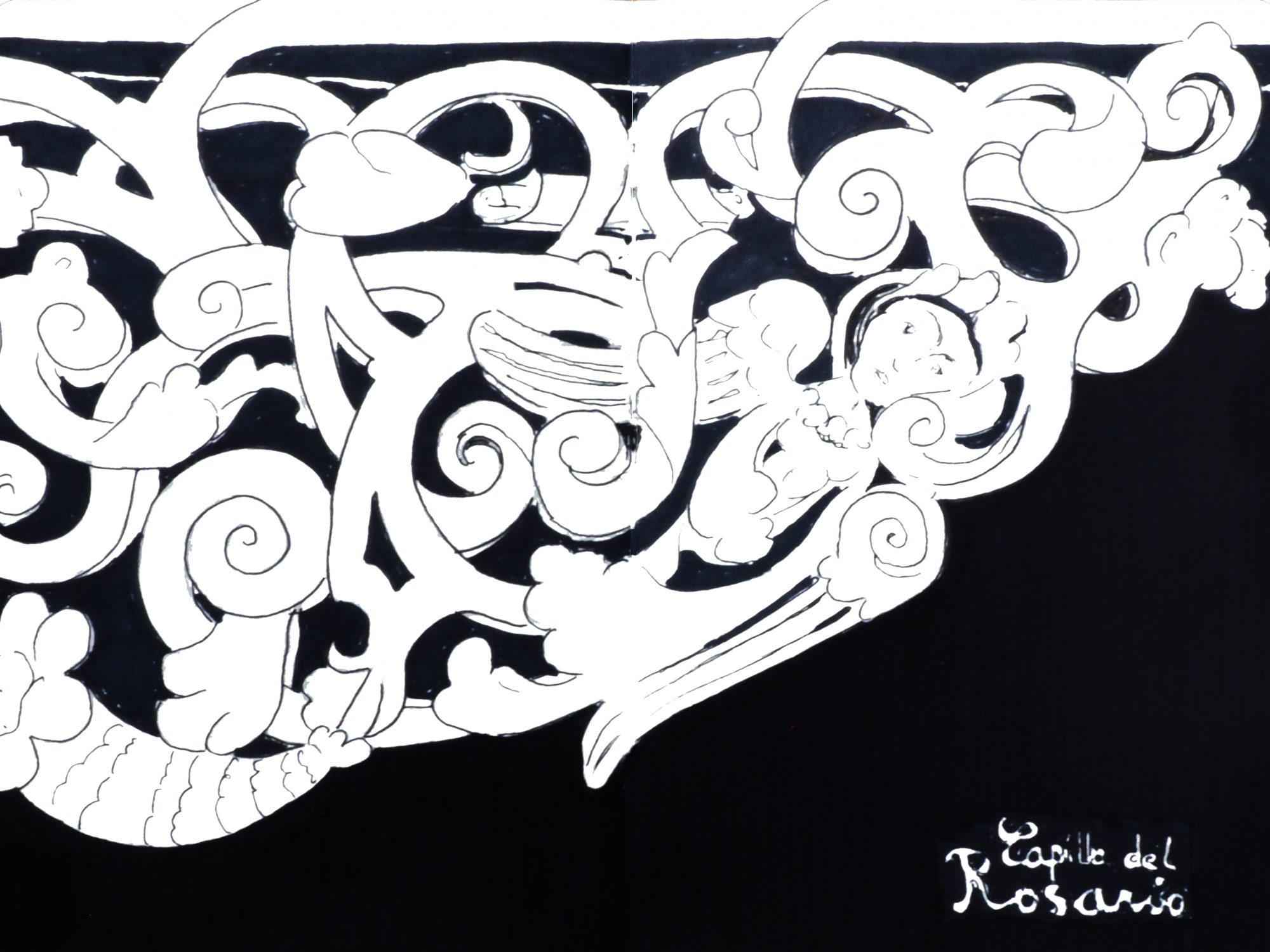

Le portail est recouvert de plantes et de fruits exotiques dans lesquels se glissent des angelots aux traits indigènes.

III – Un courant architectural décliné en différents styles

Si le style baroque est défini par les grands principes présentés plus hauts, il est parfois difficile de le différencier clairement de son prédécesseur : le style plateresque. De plus, le courant baroque comporte plusieurs périodes et je me propose donc de présenter les différents styles coloniaux de manière chronologique.

1. Le plateresque

Ce style décoratif, précurseur du baroque, rappelle le travail d’orfèvrerie – le nom plateresque est d’ailleurs issu de l’espagnol « plata » qui signifie « argent ». Le style plateresque s’est particulièrement développé en Espagne au XVe et XVIe siècle -dans le nouveau monde, il se retrouve donc sur les premiers édifices d’architecture coloniale.

Le plataresque est en fait hérité des arabesques maures adaptées par les sculpteurs et les architectes espagnols dans les bâtiments du gothique tardif. Par la suite il sera incorporé au côté d’éléments de la Renaissance (voûtes rondes, colonnes antiques, pilastres…). Il se caractérise par une grande exubérance ornementale : on y retrouve des entrelacs en bas-reliefs, des arabesques aux motifs floraux, ou encore l’intégration de blasons.

2. Le baroque « classique » (ou « architecture classique » en France)

L’art baroque connait son âge d’or du XVIe au XVIIIe siècle. Les premières bases furent posées par les artistes et architectes italiens « maniéristes » comme Tintoret, Véronèse ou Michel-Ange. Le baroque ne tardera pas à se propager dans le reste de l’Europe ; dans le nouveau monde, il se repand conjointement à la colonisation et à l’évangélisation. L’ordre jésuite participe grandement à son expansion à travers l’Amérique Latine *4 . Certains historiens de l’art utilisent d’ailleurs le terme d’ « art jésuite » pour définir un courant artistique apparenté à l’art baroque et spécifique à la Compagnie de Jésus.

*4 à ce propos, consulter l’article « Misiones »

Le fronton renaissance semble coupé en en deux par la fenêtre centrale, les volutes et les pinacles viennent décorer la façade.

3. Le baroque Churrigueresque (ou rococo)

Au XVIIIe siècle, les architectes et les sculpteurs rivalisent pour amener le style baroque jusqu’à un nouveau stade. Les bâtiments sont encore plus extravagants et surchargés d’éléments peints ou sculptés. En Espagne et dans les colonies espagnoles, cet « ultra-baroque » prend le nom de « baroque churrigueque »- du nom de la famille de sculpteurs espagnols Churriguera – dans le reste de l’Europe, cet art a un équivalent : le « rococo ».

Chaque espace est occupé ou presque, les motifs floraux s’entremêlent en trois dimensions. En faisant un petit effort d’imagination, on pourrait presque les voir bouger.

4. L’architecture républicaine

Au XVIIIème siècle, l’art baroque a atteint son paroxysme. Avec la révolution française et la révolution industrielle, de grands évènements vont secouer l’Europe qui entre dans un nouvel âge : l’ère moderne. L’Amérique n’est pas en reste ! Dans les années 1820, un à un, les pays d’Amérique du Sud vont être gagnés par des mouvements révolutionnaires sécessionnistes.

L’architecture reflète alors les nouvelles inspirations et marque une rupture avec le style baroque ; les bâtiments doivent désormais être plus sobres, plus solennels – plus monumentaux parfois. Pour se donner de la légitimité, les nouveaux régimes européens vont à nouveau faire appel aux références de l’Antiquité et de la Renaissance : c’est l’architecture académique ou néo-classique. Cette architecture est notamment utilisée pour construire les grands bâtiments administratifs, les musées et les opéras. Elle devient ainsi un symbole de prestige qui se répandra en Amérique, particulièrement à Mexico ou à Buenos Aires.

credit photo : Jacobo Tarrío – originally posted to Flickr as Congreso Nacional

par baptiste quételart : architecte / architectural reporter