Le monastère Santa Catarina à Arequipa : une ville dans la ville

Le monastère de Santa Catalina à Arequipa fut fondé en 1570, soit à peine 40 ans après l’arrivée des Espagnols. Le monastère bâti à quelques vingtaines de mètres de la place d’armes devint rapidement un établissement réputé qui abrita jusqu’à 450 pensionnaires dont 120 sœurs dominicaines ayant fait le vœu d’isolement.

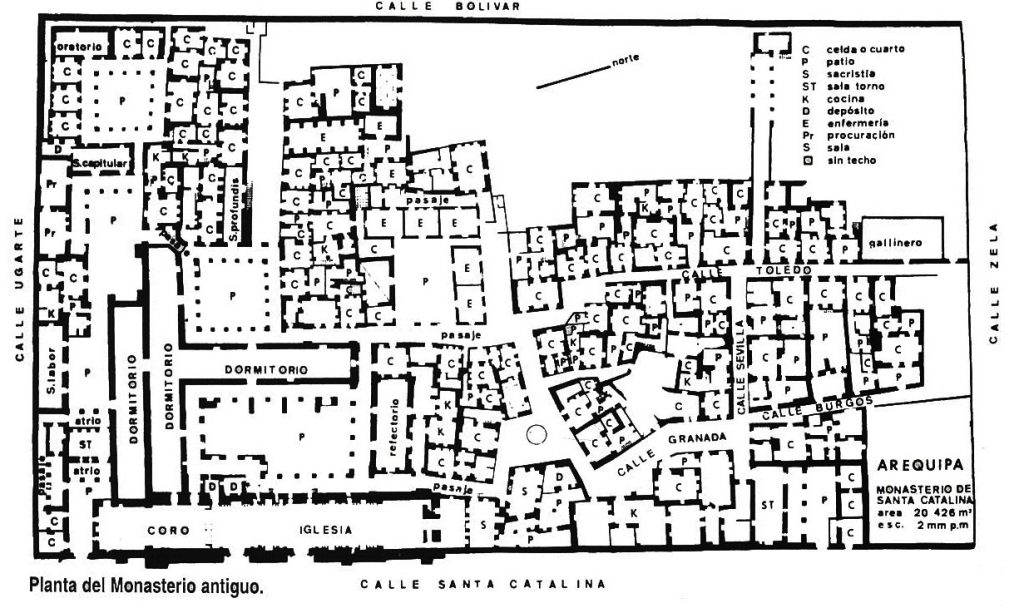

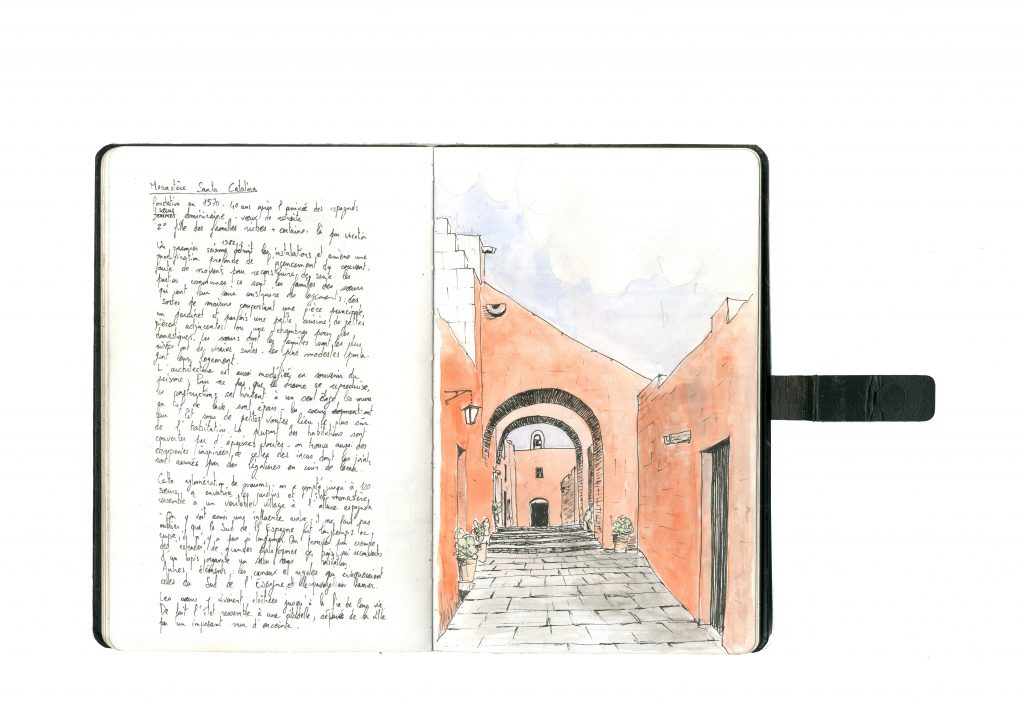

Différents séismes détruisirent les installations et amenèrent des modifications profondes de l’agencement du couvent : faute de moyens pour reconstruire de suite les parties communes, les familles des pensionnaires se mobilisent pour leur faire construire des « maisons particulières ». Le monastère prend alors de véritable airs de village puisque les logements s’organisent autour de véritables rues. Du fait de ces modifications, le monastère de Santa Catalina compte plus de 20.000m2 et est considéré comme le plus grand au monde.

Le vœu de l’isolement

Les sœurs du monastère de Santa Catalina suivent la règle de Saint Dominique et ont fait vœu d’isolement. Pour autant , ce « vœu » n’était pas toujours réalisé de bon cœur puisque toutes les filles ne rentraient pas au monastère par vocation : la tradition voulait que les familles riches y envoient leur seconde fille (la ferveur de ses prières et sa vie pieuse devaient rejaillir sur la famille entière). A côté d’une majorité de sœurs d’origine européenne, le monastère accueille aussi des sœurs indigènes ou issues de métissage.

Une fois les filles admises au monastère, elle y restaient cloîtrées jusqu’à la fin de leur vie. De fait le monastère ressemble à une citadelle, séparée de la ville par un imposant mur d’enceinte.

Nombre de sœurs entraient au monastère accompagnées de servantes laïques (parfois deux ou trois), en général des filles d’origine modeste. Celles-ci n’ayant pas fait d’isolement avaient occasionnellement le loisir de sortir du monastère notamment pour assurer le commerce entre le monastère et le reste de la ville. Le monastère était financé par le travail des sœurs, par la dote fournie par les familles, mais aussi par le mécénat d’importants donateurs.

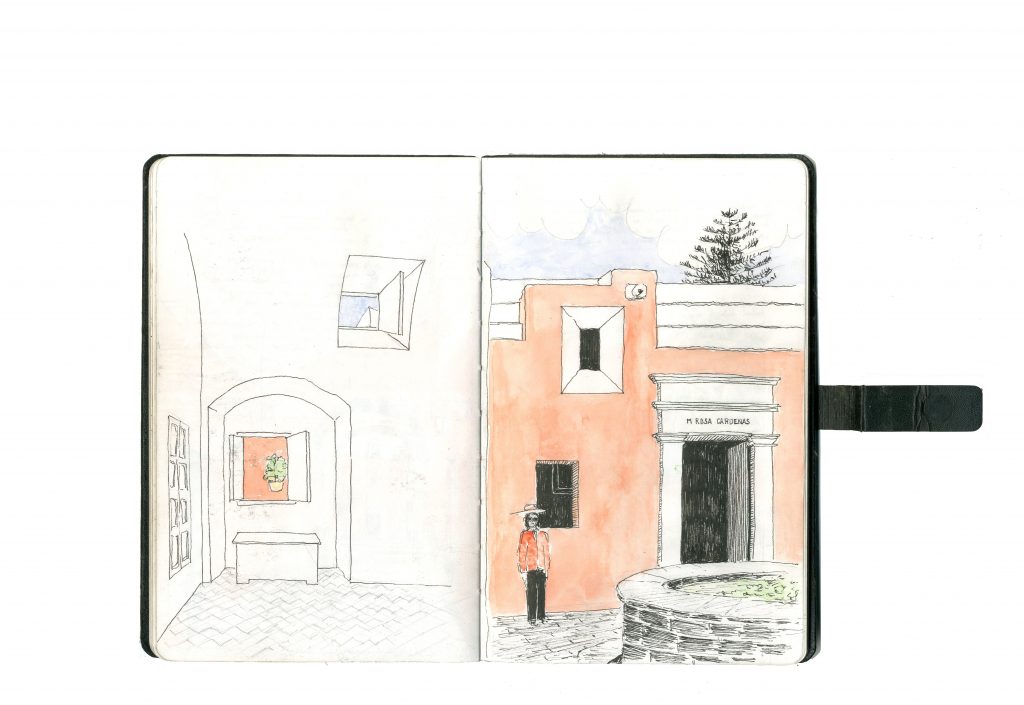

Après le premier séisme qui détruisit en grande partie le monastère, les familles des pensionnaires durent leur faire construire de nouvelles habitations à l’intérieur de l’enceinte du monastère. C’est là, isolées les unes des autres, que les sœurs passaient l’immense partie de leur temps ( et donc la majeure partie de leur vie). Les sœurs les plus riches bénéficièrent alors de maisons de plusieurs pièces, richement décorées, avec une petite cour, une cuisine particulière et parfois une ou deux petites chambres pour leurs domestiques. Les pensionnaires les plus modestes devaient quant à elles se partager une habitation.

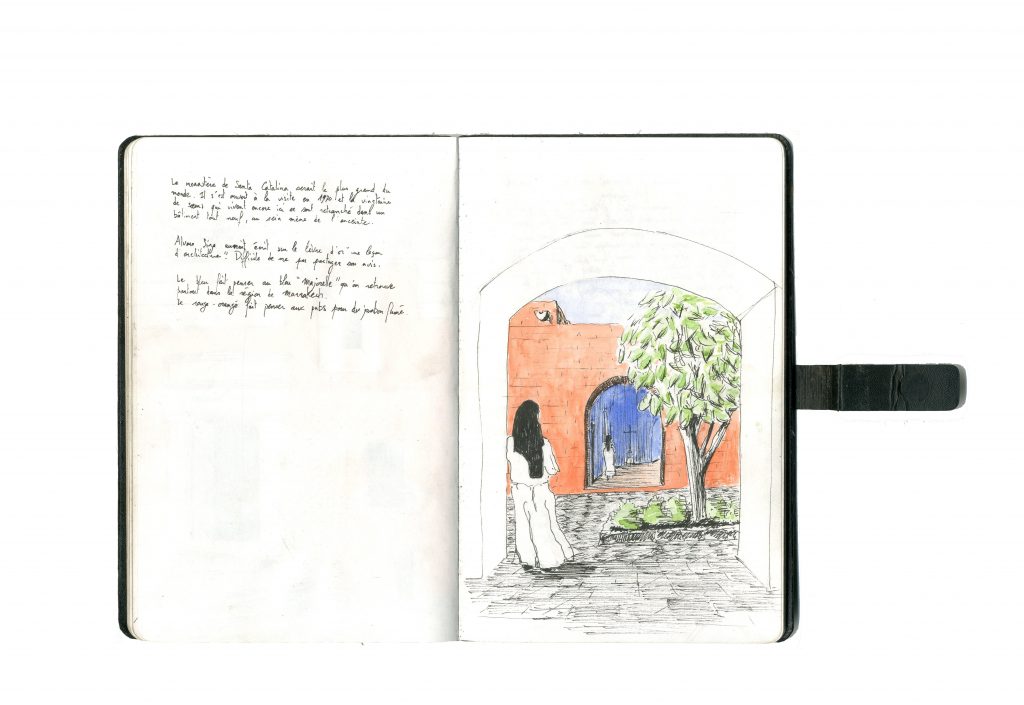

Ce régime perdura jusqu’au premier concile du Vatican (1870), après quoi l’Eglise décida de réformer le monastère, d’y faire construire un dortoir et d’imposer aux sœurs de vivre ensemble dans les parties communes. Le monastère ne fut ouvert au public qu’en 1970, soit 400 ans après sa fondation. Une vingtaine de sœurs y vivent encore mais elles se sont retranchées dans un bâtiment plus récent, à l’écart de l’agitation touristique.

Le reflet des évolutions d’Arequipa

« Le monastère de Sainte Caterina, mieux que tout autre monument local, illustre l’évolution de l’architecture à Arequipa. La variété des styles et des solutions techniques et techniques – allant du style archaique original au baroque métissé et au néoclassique – ont laissé une empreinte indéniable sur le monastère. Les évolutions architecturales notables du monastère se sont développé successivement aux terribles tremblements de terre qui ont dévasté la ville. » *

Pour ne pas qu’un drame se reproduise, les constructions furent souvent limitées à un seul étage, recouvertes par une voute en berceau (les habitants auraient constaté que les églises recouverts de voûtes auraient mieux résisté aux séismes que les autres bâtiments de la ville). De la même façon, les coupoles, les contreforts, les arcs ont été adoptés dans le monastère et dans l’ensemble de la ville d’Arequipa. Les murs en tuf de lave font souvent plus d’un mètre d’épaisseur, et les sœurs avaient leur lit sous de petites voûtes ménagées dans l’épaisseur du mur et qui étaient considérées comme les lieux les plus sûrs des habitations.

Un monastère sous influence

Malgré l’isolement du monastère qui fonctionnait en quasi autarcie, on retrouve dans son architecture des traces d’influences diverses, espagnoles, indigènes ou même arabes.

Les murs sont construits en « silar », une pierre volcanique très utilisée dans les bâtiments d’Arequipa. Bien que cette pierre soit parfois laissée brute, elle est souvent recouverte d’enduits naturels blancs, rouges ou bleu qui confèrent d’ailleurs au monastère des allures de village marocain ou andalou.

Toutes les sources bibliographiques de cet article proviennent du site du monastère et des explications des guides officiels. De manière générale je tiens à souligner la qualité de la scénographie et des explications et l’avenance des guides, des gardiens et de l’administration du monastère ; qu’ils en soient ici remerciés.

par baptiste quételart – architecte / reporter d’architecture